Перейти к:

Обоснование введения индикаторых показателей «Обобщённые колиформные бактерии» и «Escherichia coli» в систему санитарно-эпидемиологического контроля безопасности питьевой воды

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-12-1353-1359

Аннотация

Введение. Возрастающее бактериальное загрязнение водных объектов требует повышения надёжности контроля качества воды в целях обеспечения эпидемической безопасности в отношении инфекций, передающихся водным путём, поэтому исследователи как в России, так и в Европе пришли к мнению о необходимости поиска индикаторных микроорганизмов, которые могут более точно указывать на присутствие патогенных микроорганизмов в воде, чем традиционные индикаторы.

Целью исследования явилось обоснование введения индикаторных показателей фекального загрязнения «обобщённые колиформные бактерии» и Escherichia coli для оценки безопасности питьевой воды.

Материал и методы. В статье приведён анализ отечественных и международных нормативных документов и литературных материалов, регламентирующих качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям и критериям оценки. Представлены результаты многолетних экспериментальных и натурных исследований, проведённых научно-исследовательскими организациями и практическими организациями Роспотребнадзора.

Результаты. На территории России безопасность питьевой воды определяется одним из индикаторных показателей общие колиформные бактерии, определяемые по ферментации лактозы, при этом в воде не учитываются патогенные бактерии (Salmonella, Shigella) и ряд лактозоотрицательных условно патогенных бактерий – возбудителей кишечных инфекций. Изучение микроорганизмов, выделенных из фекалий больных, подтверждает, что частота встречаемости лактозоотрицательных микроорганизмов составляет от 20 до 100% штаммов. При ежегодной тенденции снижения процента нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям возрастает число острых кишечных инфекций (ОКИ) неустановленной этиологии, то есть возрастает риск возникновения ОКИ. При несоответствии качества питьевой воды по термотолерантным колиформным бактериям в 95% проб обнаруживали E. coli. Поэтому определение E. coli более надёжно указывает на поступление свежего фекального загрязнения и обеспечивает оперативность в принятии мер по устранению неблагоприятной ситуации, чем термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ).

Заключение. Приведены основания для введения более надёжных микробиологических показателей контроля безопасности воды, таких как «обобщённые колиформные бактерии» (ОКБ), объединяющие как лактозоположительные, так и лактозоотрицательные бактерии, определяемые по признаку ферментации глюкозы, отрицательному оксидазному тесту и отрицательной окраске по Граму, и E. coli в качестве показателя недавнего поступления фекального загрязнения, что позволит проводить оценку качества воды по широкому спектру бактерий порядка Enterobacterialеs, соответствующих современной таксономии энтеробактерий NCBI, обеспечит гармонизацию с международными требованиями и безопасность питьевой воды для населения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Загайнова А.В., Трухина Г.М., Рахманин Ю.А., Артемова Т.З., Сухина М.А. Обоснование введения индикаторых показателей «Обобщённые колиформные бактерии» и «Escherichia coli» в систему санитарно-эпидемиологического контроля безопасности питьевой воды. Гигиена и санитария. 2020;99(12):1353-1359. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-12-1353-1359

For citation:

Zagainova A.V., Trukhina G.M., Rakhmanin Yu.A., Artemova T.Z., Sukhina M.A. The rationale for introducing the indices «Generalized coliform bacteria» and «Escherichia coli» into the scheme of sanitary and microbiological control of water quality as indices of fecal contamination. Hygiene and Sanitation. 2020;99(12):1353-1359. (In Russ.) https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-12-1353-1359

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2020

Загайнова А.В.1, Трухина Г.М.2, Рахманин Ю.А.1, Артемова Т.З.1, Сухина М.А.1,3

Обоснование введения индикаторых показателей «обобщённые колиформные бактерии» и «Escherichia coli» в систему санитарно-эпидемиологического контроля безопасности питьевой воды

1НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» ФМБА России, 119121, Москва;

2ФБУН Институт комплексных проблем гигиены «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, 141014, г. Мытищи;

3ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, 123423, Москва

Введение. Возрастающее бактериальное загрязнение водных объектов требует повышения надёжности контроля качества воды в целях обеспечения эпидемической безопасности в отношении инфекций, передающихся водным путём, поэтому исследователи как в России, так и в Европе пришли к мнению о необходимости поиска индикаторных микроорганизмов, которые могут более точно указывать на присутствие патогенных микроорганизмов в воде, чем традиционные индикаторы.

Целью исследования явилось обоснование введения индикаторных показателей фекального загрязнения «обобщённые колиформные бактерии» и Escherichia coli для оценки безопасности питьевой воды.

Материал и методы. В статье приведён анализ отечественных и международных нормативных документов и литературных материалов, регламентирующих качество питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям и критериям оценки. Представлены результаты многолетних экспериментальных и натурных исследований, проведённых научно-исследовательскими организациями и практическими организациями Роспотребнадзора.

Результаты. На территории России безопасность питьевой воды определяется одним из индикаторных показателей общие колиформные бактерии, определяемые по ферментации лактозы, при этом в воде не учитываются патогенные бактерии (Salmonella, Shigella) и ряд лактозоотрицательных условно патогенных бактерий – возбудителей кишечных инфекций. Изучение микроорганизмов, выделенных из фекалий больных, подтверждает, что частота встречаемости лактозоотрицательных микроорганизмов составляет от 20 до 100% штаммов. При ежегодной тенденции снижения процента нестандартных проб питьевой воды по микробиологическим показателям возрастает число острых кишечных инфекций (ОКИ) неустановленной этиологии, то есть возрастает риск возникновения ОКИ. При несоответствии качества питьевой воды по термотолерантным колиформным бактериям в 95% проб обнаруживали E. coli. Поэтому определение E. coli более надёжно указывает на поступление свежего фекального загрязнения и обеспечивает оперативность в принятии мер по устранению неблагоприятной ситуации, чем термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ).

Заключение. Приведены основания для введения более надёжных микробиологических показателей контроля безопасности воды, таких как «обобщённые колиформные бактерии» (ОКБ), объединяющие как лактозоположительные, так и лактозоотрицательные бактерии, определяемые по признаку ферментации глюкозы, отрицательному оксидазному тесту и отрицательной окраске по Граму, и E. coli в качестве показателя недавнего поступления фекального загрязнения, что позволит проводить оценку качества воды по широкому спектру бактерий порядка Enterobacterialеs, соответствующих современной таксономии энтеробактерий NCBI, обеспечит гармонизацию с международными требованиями и безопасность питьевой воды для населения.

Ключевые слова: питьевое водоснабжение; фекальное загрязнение; санитарно-бактериологические показатели; колиформные бактерии; обобщённые колиформные бактерии; термотолерантные колиформные бактерии; Escherichia coli

Для цитирования: Загайнова А.В., Трухина Г.М., Рахманин Ю.А., Артемова Т.З., Сухина М.А. Обоснование введения индикаторых показателей «обобщённые колиформные бактерии» и «Escherichia coli» в систему санитарно-эпидемиологического контроля безопасности питьевой воды. Гигиена и санитария. 2020; 99 (12): 1353-1359. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-12-1353-1359

Для корреспонденции: Загайнова Анжелика Владимировна, канд. биол. наук, зав. лаб. микробиологии и паразитологии НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 119121, Москва. E-mail: AZagaynova@cspmz.ru

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование проводилось при поддержке Государственного задания Peг. № АААА-А18-118020590087-5, тема «Научное обоснование методологии оценки биологической эффективности и безопасности питьевых вод, полученных на основе новых физических технологий, для применения их в целях профилактики метаболических нарушений и в качестве вспомогательного средства в комплексной терапии экологически обусловленных заболеваний».

Участие авторов: Загайнова А.В. – концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материала, выполнение экспериментальной работы, статистическая обработка, написание текста; Рахманин Ю.А. – концепция и дизайн исследования, редактирование; Трухина Г.В. – редактирование, утверждение окончательного варианта статьи; Артемова Т.З. – редактирование, написание текста; Сухина М.А. – выполнение экспериментальной работы, сбор и обработка материала.

Поступила 05.11.2020

Принята к печати 15.12.2020

Опубликована 25.01.2021

Angelika V. Zagainova1, Galina M. Trukhina2, Yury A. Rakhmanin1, Tamara Z. Artemova1, Marina A. Sukhina1,3

The rationale for introducing the indices «generalized coliform bacteria» and «Escherichia coli» into the scheme of sanitary and microbiological control of water quality as indices of fecal contamination

1Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, 119121, Russian Federation;

2Institute for Complex Problems of Hygiene of the F.F. Erisman Federal Scientific Center for Hygiene, Mytishchi, 141014, Russian Federation;

3A.N. Ryzhikh National Medical Research Center of Coloproctology, Moscow, 123423, Russian Federation

Introduction. The increasing bacterial contamination of water bodies requires an increase in water quality control’s reliability to ensure epidemic safety against waterborne infections. Therefore, researchers in both Russia and Europe came to the conclusion that it is necessary to search for indicator microorganisms that can more accurately suggest the presence of pathogens. microorganisms in water than traditional indicators.

The aim of the study was to justify the introduction of indicator indices of fecal contamination “generalized coliform bacteria” and Escherichia coli to assess the safety of drinking water

Material and methods. The article provides an analysis of domestic and international regulatory documents and literary materials regulating the quality of drinking water in terms of sanitary and microbiological indicators and assessment criteria. The results of many years of experimental and field research carried out by research organizations and practical organizations of the Federal Service for Supervision of Consumer Rights Protection and Human Welfare are presented.

Results. On the territory of Russia, “general coliform bacteria,” is one of the indicator indices chosen according to the fermentation of lactose, determine the safety of drinking water. The water does not take into account pathogenic bacteria (Salmonella, Shigella) and a number of lactose-negative opportunistic bacteria, causative agents of intestinal infections. The study of microorganisms isolated from the feces of patients confirms the frequency of occurrence of lactose-negative microorganisms to varying from 20 to 100% of strains. With an annual trend towards a decrease in the percentage of non-standard drinking water samples in terms of microbiological indices, general intestinal infections (GII) of unknown etiology increase, i.e. risk of GII. If the quality of drinking water does not correspond to thermotolerant coliform bacteria (TCB), 95% of samples contain E. coli. Therefore, the determination of E. coli more reliably indicates the intake of fresh fecal contamination and provides efficiency in taking measures to eliminate an unfavorable situation than TCB.

Conclusion. Reasons are given for the introduction of more reliable microbiological indicators of water safety control, such as - “generalized coliform bacteria” with the preservation of the abbreviation GCB, combining both lactose-positive and lactose-negative bacteria, determined by the sign of glucose fermentation, negative oxidase test and negative stain according to Gram and E. coli as an indicator of recent faecal contamination, which will allow the assessment of water quality for a wide range of bacteria of the order Enterobacterials, corresponding to the modern taxonomy of Enterobacteriaceae NCBI, will ensure harmonization with international requirements and the safety of drinking water for the population.

Keywords: drinking water supply; fecal contamination; sanitary and bacteriological indicators; coliform bacteria; generalized coliform bacteria; thermotolerant coliform bacteria; Escherichia coli

For citation: Zagainova A.V., Trukhina G.M., Rakhmanin Yu.A., Artemova T.Z., Sukhina M.A. The rationale for introducing the indices «generalized coliform bacteria» and «Escherichia coli» into the scheme of sanitary and microbiological control of water quality as indices of fecal contamination. Gigiena i Sanitariya (Hygiene and Sanitation, Russian journal). 2020; 99 (12): 1353-1359. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-12-1353-1359 (In Russ.)

For correspondence: Angelika V. Zagainova, MD, Ph.D., Head of Microbiology and parasitology laboratory in the Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks of the Federal Medical Biological Agency, Moscow, 119121, Russian Federation. E-mail: mgoshin@cspmz.ru

Information about the authors:

Zagainova A.V. https://orcid.org/0000-0003-4772-9686

Trukhina C.M. https://orcid.org/0000-0001-9955-7447

Sukhina M.A. https://orcid.org/0000-0003-4795-0751

Rakhmanin Yu.A. https://orcid.org/0000-0003-4795-0751

Artemova T.Z. https://orcid.org/0000-0002-0986-250X

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgment. The research was carried out with the support of the State Task of Reg. No. АААА-А18-118020590087-5, topic “Scientific substantiation of the methodology for assessing the biological effectiveness and safety of drinking water obtained on the basis of new physical technologies for their use in the prevention of metabolic disorders and as an aid in the complex therapy of environmentally related diseases.”

Contribution: Zagainova A.V. – concept and design of research, collection and processing of material, experimental work, statistical processing, text writing; Rakhmanin Yu.A. – research concept and design, editing; Trukhina G.V. – editing, approval of the final version of the article; Artemova T.Z. – editing, writing text; Sukhina M.A. – performance of experimental work, collection and processing of material.

Received: November 5, 2020

Accepted: December 15, 2020

Published: January 25, 2021

Введение

По определению Федерального закона от 03.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. При разработке международных и отечественных нормативов для оценки качества воды заложен основной принцип – осуществление контроля качества воды по индикаторным показателям, гарантирующим отсутствие в воде патогенных микроорганизмов. Нормативы должны учитывать региональные условия формирования, состав источника водоснабжения, применяемые методы водоподготовки и транспортировки.

Первоначальное использование бактерий в качестве индикаторных показателей фекального загрязнения воды датируется 1880 г., когда фон Фрич описал Klebsiella pneumoniae и Klebsiella rhinoscleromatis как микроорганизмы, характерные для фекалий человека [1]. Началом развития санитарной микробиологии можно считать 1888 г., когда французский врач Е. Mace предложил считать кишечную палочку показателем фекального загрязнения воды [2]. В 1891 г. Франклендс для оценки потенциальной опасности сточной воды предложил идентификацию микроорганизмов, циркулирующих в сточных водах [1].

Эти основные гигиенические подходы к регламентации питьевого водоснабжения подтверждены 3-м и 4-м изданиями ВОЗ «Руководство по контролю качества питьевой воды» (2004, 2011) [3, 4], приняты международной водной ассоциацией (IWA), Директивой Совета Европейского союза, национальными законодательными и нормативными актами других развитых стран (Австралии, Канады, Финляндии, Швеции, Бразилии, Франции, Японии, Китая, США) [5–12].

Впервые систематизация структурных и функциональных особенностей бактерий с целью их классификации создана в 1923 г. Дэвидом Берджи, однако она носила больше эмпирический характер [13]. С 1980 г. справочник Берджи значительно увеличен и стал четырёхтомным [14, 15], содержащим информацию обо всех микроорганизмах, имеющих «медицинское и промышленное значение» [15].

Первая таксономия Национального центра биотехнологической информации (NCBI) включена в первую версию Entrez в 1991 г., в которой отражены связывающие нуклеотиды и белки из многочисленных разрозненных источников с различными системами таксономической классификации, а в 1996 г. на ежегодном совещании INSDC принято решение использовать таксономию NCBI в качестве единственного источника таксономической классификации для поддержания согласованности между международными базами данных [16].

Современная таксономия NCBI включает названия таксонов микроорганизмов и классификацию каждой из нуклеотидных и белковых последовательностей по международной схеме типирования (INSDC), включающие GenBank, европейскую лабораторию молекулярной биологии (EMBL) и Банк данных ДНК Японии (DDBJ). База данных таксономии NCBI содержит список названий, которые определены как правильные или действительные номенклатурно, классифицированные в приблизительно филогенетической иерархии (в зависимости от уровня знаний о филогенетических отношениях данной группы), и ориентирована на номенклатуру и систематику.

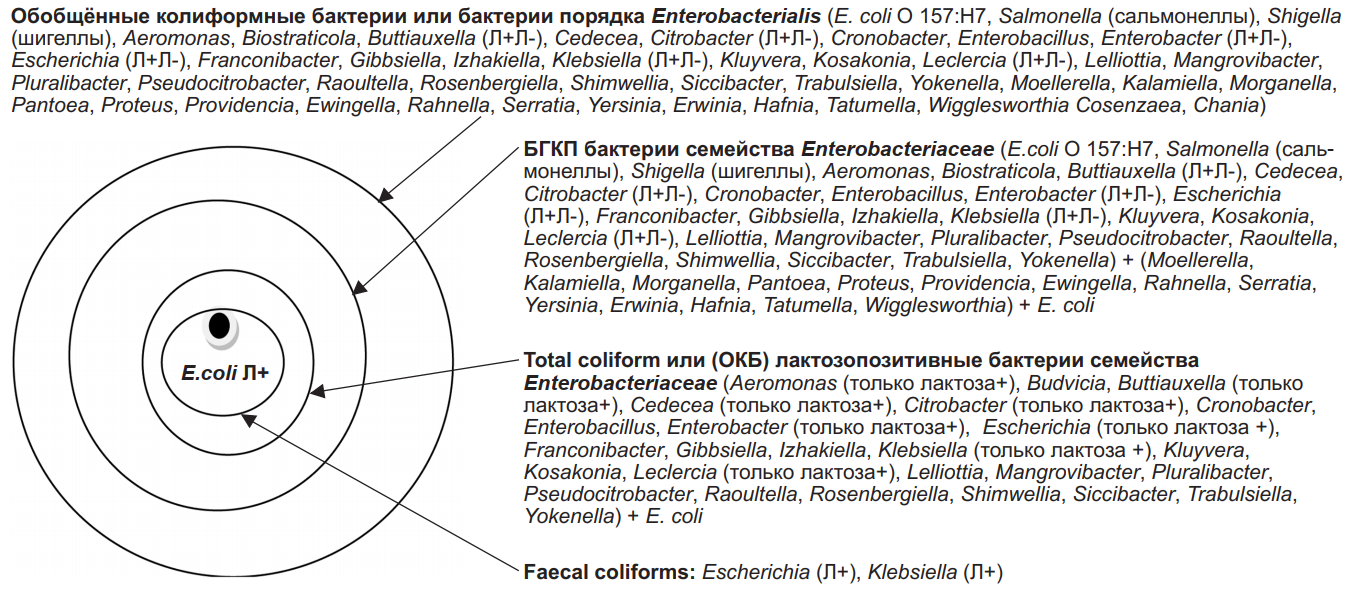

Внутренние национальные стандарты и руководства ряда евразийских, южно- и североамериканских государств, Директивы европейских стран в качестве основных показателей при определении качества вод различного назначения определяют фекальное загрязнение, то есть наличие в воде всех «колиформных бактерий» (Total coliforms) и в том числе фекальных колиформ (Faecal coliforms), включая бактерии Klebsiella и E. coli, как показателя недавнего фекального загрязнения (см. рисунок) [11]. В России и в Республике Беларусь в соответствии с ГОСТ 18963-731 (ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа», Издательство стандартов, 1973; Стандартинформ, 2008, с. 2.) в воде контролируется более широкий показатель – бактерии группы кишечных палочек (БГКП), который, согласно современной таксономии, включает в себя все бактерии фекального происхождения семейства Enterobacteriaceae. Методически при определении БГКП учитывают как бактерии, ферментирующие глюкозу с образованием молочной кислоты и газа, а следовательно, в эту группу попадают энтеробактерии, которые не входят в настоящее время в семейство Enterobacteriaceae, но входят в порядок Enterobacteriales, поэтому аббревиатура БГКП не удовлетворяет современной таксономии, поскольку обозначает более узкую группу бактерий группы кишечных палочек семейства Enterobacteriaceae (см. рисунок, табл. 1).

Понимание микробиологических показателей для оценки питьевой воды: интерпретация результатов испытаний и значимость для общественного здравоохранения [12].

В соответствии с действующим ГОСТ 18963-73 в пробах питьевой воды контролируются бактерии семейства Enterobacteriaceae БГКП как показателя фекального загрязнения. Количественный учёт бактерий БГКП в воде позволяет судить об уровне её фекального загрязнения.

Введение в действие СанПиН 2.1.4.559-96 (СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Госсанэпиднадзор России. М., 1996., с. 111.) явилось прогрессивным шагом к гармонизации с международными требованиями. В нём показатель БГКП был заменён на более узкий, терминологически неудачный показатель – общие колиформные бактерии (ОКБ), определяемый как «грам-отрицательные, не образующие спор палочки, сбраживающие лактозу с образованием кислоты и газа при температуре 37 ± 0,5 °С в течение 24–48 ч», из которого исчез признак ферментации глюкозы.

За 5 лет практического применения СанПиН 2.1.4.559-96 и 19-летнего применения частично переработанного его варианта СанПиН 2.1.4.1074-01 (СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Госсанэпиднадзор России. М., 2001., с. 95.) выявлены аспекты, свидетельствующие о недостаточной надёжности качества питьевой воды в эпидемическом отношении, контролируемой по показателю ОКБ. Подтверждением служат материалы Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации главного государственного санитарного врача Российской Федерации» (2001–2019 гг.). Количество нестандартных проб по бактериологическим показателям с 2001 по 2010 г. снизилось с 9,4 до 5,1%, но за это же время доля нестандартных проб с обнаружением возбудителей инфекционных заболеваний возросла в 2 раза, что, согласно Г.Г. Онищенко, «в значительной мере является следствием того, что выбор индикаторных микроорганизмов недостаточно адекватно отражает степень потенциальной эпидемической опасности питьевой воды» [19–21]. В течение 2012–2019 гг. наблюдалось снижение в 1,35 раза доли проб воды источников централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям, в то время как процент неудовлетворительных проб воды поверхностных источников снизился всего с 15,9 до 15,4%, а подземных – с 4 до 2,7% [22]. В 2019 г. регистрировались заболевания острыми кишечными инфекциями (ОКИ) установленной этиологии на уровне 37,1%, большинство из которых имели вирусную природу, тогда как заболеваемость ОКИ неустановленной этиологии сохранилась на уровне предыдущих лет и составила 334,1 на 100 тыс. населения [22]. По данным ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, такой постоянно высокий уровень ОКИ с неустановленным возбудителем связан с «недостаточным уровнем внедрения современных методов лабораторных исследований, сопровождающийся высокой долей диагнозов ОКИ (> 20%), ассоциированных с условно патогенной микрофлорой» [22].

Показатель ОКБ в санитарную практику в нашей стране введён с целью гармонизации с международными стандартами, которые не изменялись с 1886 г., после введения Теодором Эшерихием метода подсчёта бактерий Bacterium coli cоmmunae путём прямого перенесения посевов на лакмусовую бумажку и посева проб воды на лактозный агар, основанного на использовании концепции выделения молочной кислоты (а после 1893 г. и образования газа) при сбраживании лактозы как диагностического признака [1].

Концепцию «колиформных» бактерий стали использовать в Великобритании с 1901 г. Санитарно-микробиологический анализ воды в СССР не производили до 1934 г., и, следовательно, санитарное значение обнаружения различных колиформных бактерий признано бактериологами только после 3-й декады ХХ века. В 1905 г. Мак-Конки создал знаменитый бульон MacConkey’s, который помогал выявлять толерантность желчных солей к бактериям, ферментирующим лактозу с применением бродильного метода. Тем не менее coli-формы всё ещё считались гетерогенной группой микроорганизмов. Появились различные схемы классификации колиформ. Самые ранние из них были разработаны в 1908 г. Bergey и Dikhan [1]. К началу 1920-х годов дифференциация колиформных бактерий была одним из наиболее важных тестов для определения фекального загрязнения и предполагала образование индола, разжижение желатина, ферментацию сахарозы и Voges-реакцию Проскауэра [1].

В настоящее время исследователи как в России, так и в Европе пришли к мнению о необходимости поиска индикаторных микроорганизмов, которые могут более точно указывать на присутствие патогенных микроорганизмов, чем традиционные индикаторы «Total coliforms», определяемые по ферментации лактозы [23, 24].

В питьевой воде в России показатель ОКБ определяется в соответствии с МУК 4.2.1018-01 (МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»: Методические указания. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011. 16 с.) как грамотрицательные палочки, способные расти на дифференциальных лактозных средах, при этом традиционно в качестве среды для исследования используется лактозная среда Эндо (так называемый лактозный тест, основанный на бета-галактозидазе). Вместе с тем признак ферментации лактозы показал себя неустойчивым и вариабельным (табл. 2). В качестве примера можно привести микрообъёмную биохимическую идентификацию фекальных энтеробактерий [19] семейства Enterobacteriaceae, которые в большинстве случаев ферментируют лактозу, но так же часто встречаются лактозонегативные штаммы, особенно в фекалиях человека и коммунальных сточных водах, обладающие патогенными и вирулентными свойствами [25]. При этом вне учёта в воде остаются как патогенные бактерии (Salmonella, Shigella), так и условно патогенные бактерии, которые до недавнего времени входили в состав бактерий семейства Enterobacteriaceae (см. табл. 1) [26].

Контроль качества воды на территории России проводили по показателю ОКБ (аббревиатура принята после 2001 г.) в соответствии с МУК 4.2.1018-01 и МУК 1884-04 (Cанитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов: Методические указания. М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2005. 75 с.), в которых заложены такие же методы идентификации, как в европейских странах, для определения показателя «Total coliforms» [27], при определении которых в соответствии с современной таксономией учитывают только лактозопозитивные энтеробактерии фекального происхождения, входящие в семейство Enterobacteriaceae порядка Enterobacteriales: Aeromonas (только лактоза+), Budvicia, Buttiauxella (только лактоза+), Cedecea (только лактоза+), Citrobacter (только лактоза+), Cronobacter, Enterobacillus, Enterobacter (только лактоза+), Escherichia (только лактоза+), Franconibacter, Gibbsiella, Izhakiella, Klebsiella (только лактоза+), Kluyvera, Kosakonia, Leclercia (только лактоза+), Lelliottia, Mangrovibacter, Pluralibacter, Pseudocitrobacter, Raoultella, Rosenbergiella, Shimwellia, Siccibacter, Trabulsiella, Yokenella [17].

В соответствии с действующим ГОСТ 18963-73 на территории России качество воды контролировалось ещё и по показателю БГКП (аббревиатура принята с 1973 г. и действует по настоящее время), так же как в Республике Беларусь, при этом фекальное загрязнение определяется с учётом энтеробактерий семейства Enterobacteriaceae порядка Enterobacteriales (см. табл. 1, рисунок), включая как лактозопозитивные, так и лактозонегативные бактерии, так как в соответствии с ГОСТ 18963-73 БГКП определяют в воде как «грамотрицательные, не образующие спор палочки, сбраживающие лактозу с образованием кислоты и газа при температуре 37 ± 0,5 °С в течение 24–48 ч. или сбраживающие глюкозу с образованием кислоты и газа при температуре 37 ± 0,5 °С в течение 24 ч. и не обладающие оксидазной активностью», включая как условно патогенные бактерии: Aeromonas, Biostraticola, Buttiauxella, Cedecea, Citrobacter (Л+Л–), Cronobacter, Enterobacillus, Enterobacter, Escherichia (Л+Л–), Franconibacter, Gibbsiella, Izhakiella, Klebsiella (Л+Л–), Kluyvera, Kosakonia, Leclercia, Lelliottia (Л+Л–), Mangrovibacter, Pluralibacter, Pseudocitrobacter, Raoultella, Rosenbergiella, Shimwellia, Siccibacter, Trabulsiella, Yokenella, так и патогенные и энтеропатогенные бактерии Salmonella (сальмонеллы), Shigella (шигеллы) и E. coli O 157:H7, а также бактерии порядка Enterobacterialis, которые до 2001 г. входили в семейство бактерий Enterobacteriaceae: Proteus, Serratia, Morganella, Hafnia, Yersinia [18–20].

Колиформные бактерии БГКП, входящие в семейство Enterobacteriaceae, давно используются в качестве индикаторного показателя при оценке качества воды на основании того, что эти бактерии присутствуют в кишечнике теплокровных животных, в почве, воде, на фруктах, овощах, зерне, способны длительно выживать в воде, устойчивы к обеззараживающим агентам, их наличие в воде свидетельствует о недавнем фекальном загрязнении. Входящие в эту подгруппу микроорганизмы весьма разнообразны по особенностям экологической среды, кругу хозяев, а также патогенности для человека, животных, насекомых и растений. Одни виды БГКП могут вызвать желудочно-кишечные заболевания, другие могут служить оппортунистическими инфекциями (бактериемии, менингит, инфекции мочевыводящих путей, дыхательных путей и раневых поверхностей), 50% бактерий семейства Enterobacteriaceae являются возбудителями внутрибольничных инфекций, среди которых в качестве этиологического агента наиболее часто выступают E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, а также лактозонегативные бактерии, выделенные в настоящее время из семейства Enterobacteriaceae в отдельные роды порядка Enterobacteriales и имеющие большое клиническое значение: Proteus, Serratia, Morganella, Hafnia, Yersinia.

Все эти грамотрицательные бактерии были объединены в семейство Enterobacteriaceae порядка Enterobacteriales потому, что они обладают объединяющими их признаками – палочки, способны ферментировать (согласно «Краткому определителю Берджи») D-глюкозу [19], являются оксидазоотрицательными, каталазоположительными, индолоотрицательными, грамотрицательными, что свидетельствует о том, что под слоем пептидогликана у них имеется особая структура, которой нет у грамположительных бактерий, – периплазматическое пространство, заполненное гидролитическими ферментами – β-лактамазой, рибонуклеазой-один и фосфатазой. Проведённые в течение 2019 г. исследования в рамках государственного задания ФГБУ «ЦСП» ФМБА России (Peг. № АААА-А18-118020590091-2, тема «Разработка технологий криоконсервации и архивирования биобразцов микроэкологических ресурсов человека» под руководством д.м.н., профессора С.М. Юдина) по анализу 1280 проб фекалий человека показали (см. табл. 2), что наибольшая частота встречаемости выявлена у лактозонегативных бактерий (далее лактоза -): Escherichia coli (из 1158 выделенных из кала штаммов 30% лактоза -), Escherichia coli hem+ (из 155 штаммов – 100% лактоза -), Klebsiella pneumoniae (из 310 штаммов – 45% штаммов лактоза -), Klebsiella variicola (из 40 штаммов –50% штаммов лактоза -), Klebsiella aerogenes (из 11 штаммов – 20% штаммов лактоза -), Salmonella spp. (из 11 штаммов – 100% лактоза -), Hafnia alvei (из 77 штаммов – 100% лактоза -), Citrobacter freundii (из 139 штаммов – 30% лактоза -), Citrobacter braaki (из 76 штаммов – 80% лактоза -), Serratia spp. (из 7 штаммов – 100% лактоза -), Proteus vulgaris (из 35 штаммов – 100% лактоза -), Proteus mirabilis (из 168 штаммов – 100% лактоза -), Morganella morganii (из 65 штаммов – 100% лактоза -), Providencia alcalifaciens (из 15 штаммов – 100% лактоза -), Yersinia intermedia (1 штамм – лактоза -).

Таким образом, определение качества воды целесообразно проводить по показателю «обобщённые колиформные бактерии», оставив общепринятую аббревиатуру – ОКБ, но методически определять выросшие на чашке грамотрицательных, оксидазоотрицательных колоний, способные ферментировать глюкозу до кислоты и газа и принадлежность к этой группе всех фекальных колиформ, включая патогенные бактерии. Применение данного показателя в практике санитарно-микробиологического контроля даёт возможность своевременно выявить фекальное загрязнение воды, представляющее эпидемическую опасность. Показатель «обобщённые колиформные бактерии» является экономически выгодным в плане финансовой стоимости проведения исследований и более надёжным в предупреждении возникновения инфекций, связанных с водным путём распространения.

Обоснование введения в схему санитарно-микробиологического контроля качества воды показателя Escherichia сoli

В европейских странах определяют ещё один показатель – фекальные колиформы (Faecal coliforms), к которым относятся E. сoli, являющаяся частным случаем колиформ, чаще всего фекального происхождения, наличие которых в питьевой воде свидетельствует о её недавнем загрязнении фекальными стоками и требует немедленно принятия мер по их устранению. E. coli является также показателем загрязнения воды фекалиями теплокровных животных. В 1885 г. Т. Escherich описал бактерии Bacillus coli, выделенные из фекалий грудных детей, а в 1958 г. в честь него возбудитель был официально назван Escherichia coli [28, 29]. Определяются эти микроорганизмы так же, как и остальные колиформы, способные производить бета-глюкуронидазу (хотя около 10% Escherichia coli из окружающей среды не имеют такой способности) [27]. Оценка микробиологического качества воды, основанная на детекции индикаторных микроорганизмов фекального загрязнения, где индикатором является E. coli или их термотолерантные колиформы, уверенно свидетельствует о недавнем фекальном загрязнении. При этом считается, что E. coli являются индикатором свежего фекального загрязнения воды, а общие колиформы – индикатором герметичности и чистоты водоразводящей системы.

E. coli – факультативный анаэроб, колонизирующий желудочно-кишечный тракт младенца в течение 40 ч после рождения, и пока эти бактерии не приобретают генетически обусловленные свойства, кодирующие факторы их вирулентности, они являются доброкачественными комменсалами [28, 29]. E. coli обеспечивают наилучшие признаки определения свежего фекального загрязнения в питьевой воде, что не могут обеспечить термотолерантные колиформные бактерии, поскольку кишечные палочки способны расти как при 37 °С, так и при 44 °С (что не является их основным признаком) и превалируют в фекалиях человека и животных по сравнению с другими представителями термотолерантных колиформ, а также они способны образовывать в водопроводной системе биоплёнки [30]. Для идентификации E. coli доступны быстрые, чувствительные, простые и специфические методы. При анализе проб питьевой воды, не соответствующих требованиям по термотолерантным колиформным бактериям, в 95% и более проб обнаруживали E. coli, то есть показатель E. coli более надёжно определял поступление свежего фекального загрязнения воды и обеспечивал оперативность в принятии мер по устранению неблагоприятной ситуации.

В ходе всемирного исследования выделено более 1000 штаммов кишечных палочек из различных типов воды, 61% из которых имели фекальное происхождение [31]. Некоторые страны тестируют общее количество кишечных палочек для того, чтобы отслеживать изменения качества воды, при этом повышение уровня содержания кишечной палочки может указывать на неисправность или нарушение режима работы технологической системы очистки воды, на попадание сточных вод в распределительную систему. Отсутствие кишечных палочек в воде является показателем эпидемической безопасности системы водоподготовки, эффективности процессов очистки воды [31].

В России одним из показателей фекального загрязнения являются термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), входящие в число общих колиформных бактерий, из которых 95% термотолерантных колиформ приходится на Escherichia coli, а остальные относят к родам Klebsiella, Enterobacter и Citrobacter [32]. Термотолерантные бактерии обладают всеми признаками колиформных бактерий, основным из которых является дифференциальный признак (в соответствии с МУК 4.2.1018-01) – «ферментация лактозы до кислоты, альдегида и газа при температуре 44 ± 0,5 °С в течение 24 ч». Однако признак термотолерантности подвержен значительному влиянию факторов окружающей среды, в том числе климатических, поэтому нестабильность в процессе выполнения анализа может быть не связана с патогенными свойствами этих бактерий [31–35], что является неприемлемым для индикаторного микроорганизма. Часто ТКБ обнаруживали в окружающей среде, где не было фекального загрязнения [31, 35, 36]. ТКБ также не обладают основными признаками, по которым эта группа могла бы быть отнесена к значимым индикаторам в отношении патогенных бактерий. Как в экспериментальных, так и в натурных исследованиях получены данные о том, что ТКБ в ряде случаев менее устойчивы к факторам окружающей среды, чем сальмонеллы. Выявлена меньшая устойчивость ТКБ к физическим и биологическим факторам окружающей среды, в том числе к средствам обеззараживания [34, 35]. При их учёте в практике контроля качества питьевой воды они создают определённую проблему, поскольку показатель основан на виртуальном признаке термотолерантности, который не используется ни в одной международной классификации энтеробактерий. Точность и воспроизводимость метода снижаются из-за субъективной выборочной проверки колоний, а также из-за восстановления признака термотолерантности бактериями на первом этапе проведения исследований. В настоящее время показатель ТКБ исключён из международных документов ЕС и стандартов ИСО [35, 36]. Представляется целесообразным исключение «термотелерантных колиформных бактерий» из индикаторных показателей санитарно-микробиологического контроля качества воды.

Заключение

Вышеизложенное является обоснованием для введения более надёжного санитарно-микробиологического показателя качества питьевой воды, которым, на наш взгляд, является индикаторный показатель фекального загрязнения «Обобщённые колиформные бактерии» (с сохранением аббревиатуры ОКБ), объединяющий широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии порядка Enterobacteriales, как лактозоположительных, так и лактозоотрицательных. Индикаторный бактериальный показатель ОКБ является надёжным показателем фекального загрязнения воды, так как включает в себя грамотрицательные, оксидазоотрицательные, не образующие спор палочки, способные расти на дифференциальных средах и ферментировать глюкозу до кислоты и газа при температуре 36 ± 1 °С в течение 24 ч, что надёжно гарантирует отсутствие в исследуемом объёме воды патогенных (Salmonella, Shigella) и условно патогенных бактерий (Proteus, Serratia, Morganella, Hafnia, Yersinia и др.). Одновременное наличие E. coli в воде свидетельствует о её потенциальной эпидемической опасности, является достоверным доказательством недавнего поступления фекального загрязнения и определяет необходимость срочного принятия противоэпидемических мер. Показатель содержания термотолерантных колиформных бактерий, основанный на виртуальном признаке термотолерантности, то есть способности расти при повышенных температурах, не связанных с патогенными свойствами этих бактерий, и не входящий в настоящее время в международную классификацию энтеробактерий, должен быть исключён из системы санитарно-бактериологического контроля качества воды как эпидемиологически и экономически нецелесообразный.

Список литературы

1. Ashbolt N.J., Grabow W.O.K., Snozzi M. Water Quality: Guidelines, Standards and Health. London: IWA Publishing; 2001

2. Безденежных И.С. Эпидемиология. М.: Медицина; 1968.

3. ВОЗ. Руководство по обеспечению качества питьевой воды. Женева; 2004.

4. ВОЗ. Руководство по обеспечению качества питьевой воды. Женева; 2011.

5. Health Canada 2013. Guidelines for Safe Drinking Water in Federal Areas. Version 2. Canada; 2013.

6. Chrudey S.E. Safe Drinking Water Policy for Canada - Turning Retrospective into Foresight. Comment. Toronto, Ontario; 2011.

7. Sierst J., Crawford R.L., Knudsen R., McInerney M.J., Stetzenbach L.D. Guide to Environmental Microbiology. Washington: ASM Press; 2002.

8. Kester W., Egli T., Ashbolt N., Botzenhart K., Burlion N., Endo T., et al. WHO. Assessment of microbiological safety of drinking water: improvement of approaches and methods. Geneva; 2003: 237-92.

9. Payment P., Waite M., Dufour A. Is 2003 Introduction of parameters for assessing the quality of drinking water. In: Assessment of the Microbiological Safety of Drinking Water. Improvement of Approaches and Methods. London: IWA Publishing; 2003: 47-77.

10. Pinto V.G., Heller L., Bastos R.K. Drinking water standards in South America: convergence and divergence. J. Water Health. 2012; 10(2): S295-310. https://doi.org/10.2166/wh.2012.087

11. Washington State Department of Healt. Drinking Water Contaminants. Available at: http://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater/Contaminants/Colifor

12. Verhille S. Understanding microbial indicators for drinking water assessment: interpretation of test results and public health significance. Available at: https://ncceh.ca/sites/default/files/Microbial_Indicators_Jan_2013_0.pdf

13. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology Book Review. Int. J. Syst. Bacteriol. 1985; 408. https://doi.org/10.1099/00207713-35-3-408

14. «The new format, which has an expanded scope and examines relationships between organisms (systematics), is called Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Work on the first volume in the four-volume sequence began in 1980 and was…» In: Lim D.V. Microbiology. Dubuque; Kendall Hunt; 2002.

15. Srivastava S. Understanding bacteria. Dordrecht: Springer; 2003.

16. Taxonomy Browser. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=91347&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock

17. Adeolu M., Alnajar S., Naushad S., Gupta S.R. Genome-based phylogeny and taxonomy of the ‘Enterobacteriales’: proposal for Enterobacterales ord. nov. divided into the families Enterobacteriaceae, Erwiniaceae fam. nov., Pectobacteriaceae fam. nov., Yersiniaceae fam. nov., Hafniaceae fam. nov., Morganellaceae fam. nov., and Budviciaceae fam. nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2016; 66(12): 5575-99. https://doi.org/10.1099/ijsem.0.001485

18. Джавец Э., Мельник Дж.Л., Эйдельберг Э.А. Руководство по медицинской микробиологии. Пер. с англ. М.: Мир; 1982.

19. Хоулт Дж., Криг Н., Снит П., Стейли Дж., Уилльямс С., ред. Определитель бактерий Берджи. Том 1. Пер. с англ. М.: Мир; 1997: 180-1.

20. Материалы Государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации главного государственного санитарного врача Российской Федерации» (2001 по 2019 гг). М.; 2020.

21. Онищенко Г.Г. Эффективное обеззараживание воды - основа профилактики инфекционных заболеваний. Водоснабжение и санитарная техника. 2005; (12-1): 8-12.

22. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году». М.; 2020.

23. Saxena G., Bharagava R.N., Kaithwas G., Raj A. Microbial indicators, pathogenic microorganisms and how to monitor them in the aquatic environment. J. Water Health. 2015; 13(2): 319-39. https://doi.org/10.2166/wh.2014.275

24. Журавлев П.В., Алешня В.В., Панасовец О.П., Морозова А.А., Артемова Т.З., Талаева Ю.Г. и соавт. Значение глюкозоположительных колиформных бактерий и потенциально патогенных бактерий как показателей эпидемической безопасности водопроводной воды. Гигиена и санитария. 2013; 92(1): 56-8.

25. Журавлёв П.В., Алешня В.В., Панасовец О.П. Ферменты патогенности у бактерий, выделенных из воды открытых водоёмов. Здоровье населения и среда обитания. 2018; (1): 11-4.

26. NCBI Taxonomy Database. National Center for Biotechnology Information, National Library of Medicine. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/

27. Трухина Г.М. Санитарная микробиология. В кн.: Лабинская А.С., Блинкова Л.П., Ещина А.С., ред. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологических исследований. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». СПб.; 2019: 418-95.

28. Википедия - свободная энциклопедия. Теодор Эшерих. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эшерих,_Теодор

29. Википедия - свободная энциклопедия. Escherichia coli. Available at: https://ru.qaz.wiki/wiki/Escherichia_coli

30. Gavini F., Leclerc H., Mossel D.A.A. Enterobacteriaceae of the «coliform group» in drinking water: identification and worldwide distribution. Syst. Appl. Microbiol. 1985; 6(3): 312-8. https://doi.org/10.1016/S0723-2020(85)80038-2

31. Byamukama D., Kansiime F., Mach R.L., Farnleitner A.H. Determination of Escherichia coli contamination with chromocult coliform agar showed a high level of discrimination efficiency for differing fecal pollution levels in tropical waters of Kampala, Uganda. Appl. Environ. Microbiol. 2000; 66(2): 864-8.

32. Baudišová D. Evaluation of Escherichia coli as the main indicator of faecal pollution. Water Sci. Tech. 1997; 35(11-12): 333-6. https://doi.org/10.1016/S0273-1223(97)00281-3

33. Alonso J.L., Soriano A., Carbajo O., Amoros I., Garelick H. Comparison and recovery of colibacillus and thermotolerant forms of colibacillus in water with a chromogenic medium incubated at 41 and 44.5 degrees C. Appl. Environ. Microbiol. 1999; 65(8): 3746-9. https://doi.org/10.1128/aem.65.8.3746-3749.1999

34. Рахманин Ю.А., Иванова Л.В., Артемова Т.З., Гипп Е.К., Загайнова А.В., Максимкина Т.Н. и соавт. Сравнительная оценка санитарно-эпидемической значимости индикаторных колиформных показателей качества питьевой воды. Гигиена и санитария. 2016; 95(6): 582-8. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2016-95-6-582-588

35. Рахманин Ю.А., Иванова Л.В., Артемова Т.З., Гипп Е.К., Загайнова А.В., Максимкина Т.Н. и соавт. Сравнительная оценка санитарно-эпидемической значимости индикаторных колиформных показателей качества питьевой воды. Гигиена и санитария. 2019; 98(3): 237-49. https://doi.org/10.18821/0016-9900-2019-98-3-237-249

36. McLellan S.L., Daniels A.D., Salmore A.K. Colonial populations of thermotolerant enterobacteriaceae in recreational water and their interaction with fecal E. coli counts. Appl. Environ. Microbiol. 2001; 67(10): 4934-8. https://doi.org/10.1128/aem.67.10.4934-4938.2001

Об авторах

Анжелика Владимировна ЗагайноваРоссия

Канд. биол. наук, зав. лаб. микробиологии и паразитологии НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина ФГБУ «ЦСП» ФМБА России, 119121, Москва.

e-mail: AZagaynova@cspmz.ru

Г. М. Трухина

Россия

Ю. А. Рахманин

Россия

Т. З. Артемова

Россия

М. А. Сухина

Россия

Рецензия

Для цитирования:

Загайнова А.В., Трухина Г.М., Рахманин Ю.А., Артемова Т.З., Сухина М.А. Обоснование введения индикаторых показателей «Обобщённые колиформные бактерии» и «Escherichia coli» в систему санитарно-эпидемиологического контроля безопасности питьевой воды. Гигиена и санитария. 2020;99(12):1353-1359. https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-12-1353-1359

For citation:

Zagainova A.V., Trukhina G.M., Rakhmanin Yu.A., Artemova T.Z., Sukhina M.A. The rationale for introducing the indices «Generalized coliform bacteria» and «Escherichia coli» into the scheme of sanitary and microbiological control of water quality as indices of fecal contamination. Hygiene and Sanitation. 2020;99(12):1353-1359. (In Russ.) https://doi.org/10.47470/0016-9900-2020-99-12-1353-1359

JATS XML